Vivíamos en la casa de mis abuelos. Jugábamos entre geranios y unas llaves que goteaban en el patio. Era una noche como todas las de la ciudad cercana y silenciosa. Los ritos eran los mismos, café con pequeños pancitos de agua que mi abuela mandaba a comprar donde las monjas del Buen Pastor, en La Recoleta, y en una esquina de la sala, un radio RCA de tubos de donde salían voces, noticias atrasadas, discursos de los eternos salvadores de la patria, canciones y las radionovelas Colgate-Palmolive, cuyos guiones venían de Cuba y eran dramatizados por artistas locales que nos fueron enseñando que “llorar es un placer”. Miles de personas ya entonces, por esa penetración profunda en la intimidad que producía la radio, construían con los materiales propios, los héroes y las heroínas imaginarias de las que se enamoraban y permitían intentar la vida. Tenía entonces diez años y, como ya era grande, podía escuchar una radionovela que creo que se llamaba El violín del gitano y oír luego “el esperado y fabuloso programa de la canción criolla…el dúo Benítez-Valencia”…”. Todo por Radio Quito, la voz de la capital. Esa noche era la del sábado 12 de febrero de 1949. De pronto, el locutor interrumpió el pasillo lastimero y dijo, en un tono profundo, que la diminuta ciudad de entonces había sido invadida por los marcianos. Recuerdo cómo mi madre trataba de escondernos con mis hermanos medio dormidos en una especie de sótano mientras el pánico se mezclaba con las plegarias y el olor de agua de manzanilla que traían los vecinos, hasta que Leonardo Páez, que era el director artístico de la adaptación criolla de la obra, de H.G.Wells La guerra de los mundos dijo que esto era una broma, que él no había sido desintegrado por esos seres fantásticos que cayeron en Cotocollao y que estaba vivo. Los marcianos habían tardado sólo los veinte minutos de la emisión radiofónica en invadir la tierra. Leonardo Páez escapó del incendio por los tejados. La gente lo buscaba para matarle. A la mañana siguiente mi madre me llevó a mirar lo que había quedado del edificio de El Comercio, en el que funcionaba Radio Quito, incendiado la noche anterior por una multitud asustada llena “de viejos rencores”. Lo que me quedó en la memoria fue el piso de lo que había sido la imprenta, que parecía un espejo por el plomo derretido. Mi madre me contó entonces que seis personas habían muerto en el incendio.

Lo que sucedió en nuestra pequeña ciudad había acontecido años antes en New York, cuando el grande y genial Orson Welles, dramatizó Las guerra de los mundos en la víspera de la noche de brujas el 30 de octubre de 1938. Más de un millón y medio de personas creyó en la llegada de los marcianos, miles de ellos trataron de huir, lloraron también por sus pecados, hasta que Orson Welles, como Leonardo Páez en Quito, anunciaron que se trataba de una representación y de una broma.

Casi inmediatamente después de lo acontecido en Nueva York, Hadley Cantril, un gran investigador, uno de los fundadores de los estudios sobre la comunicación, de masas , realizó un estudio famoso sobre la “Psicología del pánico”, a partir de los testimonios de la gente.

“Esas extrañas formas…ese marciano que se ha movido… esa cosa… esa masa violeta…esa gigantesca flor de lis que acaba de posarse en la parte sudeste de la plaza y ejercita un pestañeo colosal…”. Esa cosa, esos marcianos, esas voces teatrales de los reporteros, de los ministros y del arzobispo, se han quedado desde entonces congeladas en mi memoria y en la memoria de esta ciudad. De tiempo en tiempo durante este más de medio siglo, “esa cosa” vuelve a emerger misteriosamente desde lo más profundo en crónicas, en la literatura, en “ La Linares” de Iván Egüez y en los cuentos de “La muerte silba un blues” de Gabriela Alemán .

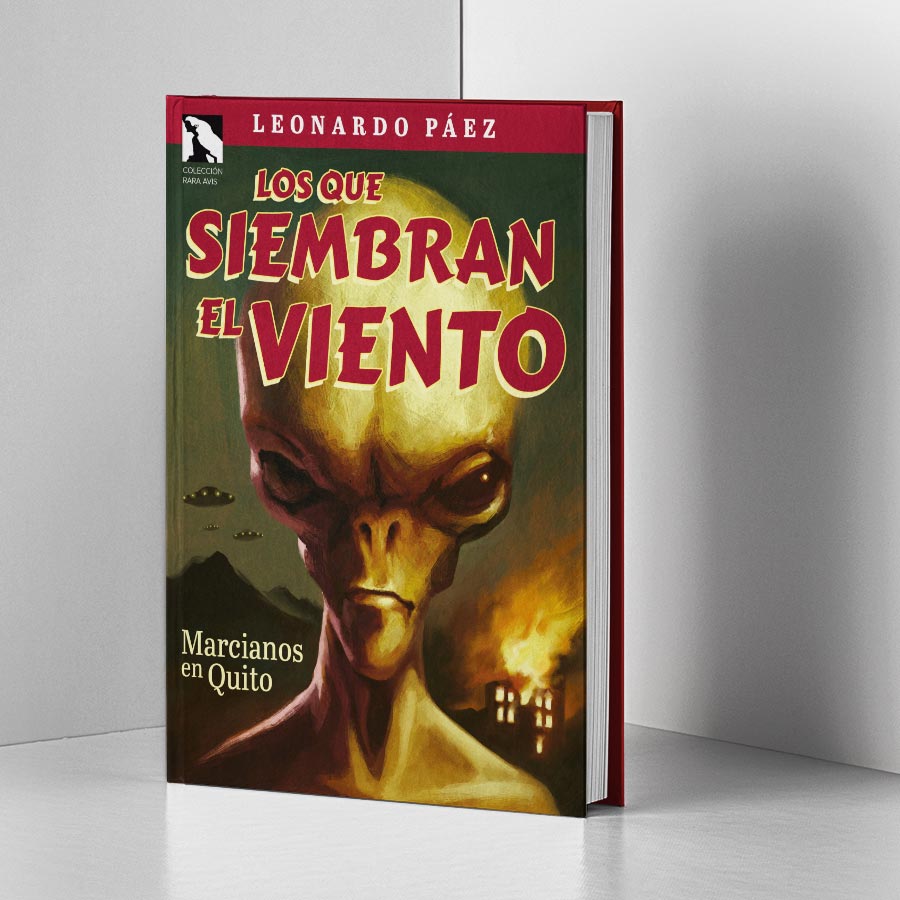

Un día volvía de una conversación con Don César Larrea, esa memoria viviente de la ciudad que trabajaba en Radio Quito cuando los marcianos invadieron la ciudad. Don César recordaba que Leonardo Páez había tenido que fugarse a Venezuela, que era un escritor notable y un ser de un ingenio extraordinario y que había escrito una pequeña novela Los que siembran el viento, mientras ejerció allá un periodismo de calidad….y no quiso decir más, como si todavía la policía o la gente asustada le persiguiera como aquella noche más de medio siglo después.

Encontré el pequeño libro publicado en Caracas en 1982: Los que siembran el viento, su autor Leonardo Páez. En la portada había un hombre con un paraguas, apenas unas líneas, como en las pinturas de Chagal, volaba sobre los tejados de una ciudad de dos casas y la torre de una iglesia, que la vimos iluminada, la noche de los miedos, por el incendio de El Comercio. Anunciaba que la novela también era una crónica por el testimonio de aquellos hechos que acontecieron ese sábado , en esta ciudad, en este país, con esa gente de nombres propios a la que el miedo hacía confesar su culpas, reconocer hijos y pedir perdón a los semejantes. El narrador habla de sí mismo en tercera persona:

“En donde se siente más el corcoveo de la calle Cotopaxi, por la parte de arriba, a ras del segundo patio de tierra de esta casa de alto y bajo, en cuarto sin ventanas, solito vive el hombre…el hombre de quien se ha venido hablando trabaja en ese diario así como en su estación de radio que queda en el tercer piso….resulta enterarse de lo que más o menos se le achaca que conversa consigo mismo como loco…..Entre los actores se encuentra el hombre de la Cotopaxi, casualmente es el director de la estación de radio…”.

Ese hombre, dice el narrador, se llama Leonardo Páez.

La novela está compuesta de pequeñas escenas encadenadas por el suspenso como en el radioteatro de esa noche de los miedos y los perdones. El gran escenario es la ciudad pequeña y amada, llena de nombres propios: la Ronda, el Censo, San Diego, el Aguarico, el Puente de los Gallinazos donde la “noche se desploma en la vereda de enfrente y los focos comienzan a prenderse por contagio…. En la plaza está la noche…en donde no estará la noche, ese gran rebozo negro, desde hace tiempo amancebada con las estaciones de radio y de las que nadie se libra, y que a todo el mundo los tiene hecho cera y pábilo dicen que porque brindan cosas horriblemente bonitas, como las novelas de amor pegajoso, para consuelo de tanta mama soltera…”. En esa ciudad habitan, entre otros, la mama Clorinda, el Alarcón, el shugua, Chicaiza, el chapa Solís, el coronel Zapata , el Chimbas y la Virginia y también la Virgen de las Mercedes y la Dolorocita del Colegio, un poco más lejos la Virgen del Quinche, el terrible Martínez, el Chagra Jaramillo, los artistas de la radio: Eduardo Alcaraz y el locutor Garzón y, los que iban a morir de verdad en el incendio: el pianista Molestina, el violinista Alvarado, el sobrino de la Clemencia y la señora del restaurante. Todos ellos vivieron en el barrio de mi infancia.

La ciudad y el país estaban también habitados por el fantasma de Velasco Ibarra, cuya voz parecía resonar en las primeras palabras de la trasmisión radial de La guerra de los mundos: “La civilización está herida de muerte. Es el hombre en su tragedia. Es la especie frente a su desaparición”.

El 12 de Febrero de 1949, como hoy todavía, se celebraba el día del Ejército y del Oriente Amazónico. Los marcianos de la Radio sorprendieron a los militares en un baile en el Círculo Militar, en el bello edificio de calle Venezuela. Era el tiempo de los “cuartelazos” y, en medio del desconcierto, en la ironía de Páez, los militares se preguntaban si acaso se trataría de otro levantamiento y si las armas que sirvieron poco en la guerra con el vecino del Sur, servirían para contener a los marcianos. Y, si acaso, los políticos de entonces estaban ya refugiándose en las embajadas, que era lo único que sabían hacer.

Era el gobierno de Galo Plaza. Cuando comenzó el incendio y se escuchó solo la palabra candela, el locutor en su desesperación decía: “ El señor presidente Plaza nos conoce…somos sus amigos de canciones y deportes… con él jugábamos fútbol en los tiempos de El Gladiador…con el Maya, con el Naranjo, ¡con el Fabara jugábamos!..Amigos oyentes auxílienos…”. Pero esas llamadas de auxilio parecían ser parte del mismo radioteatro, así como las chispas por el papel quemado de la imprenta del El Comercio que, para aquellos que se habían despertado con el alboroto callejero, confirmaban que los marcianos se habían tomado ya el centro de la ciudad.

Pero esto no fue sino un “cuento radial”, sin embargo, “las atemorizantes escenas de la ficción radio teatral han sucumbido frente a la evidencia de lo real….Algo parecido a la inquietud ha comenzado a caminar calladito por las dependencias de la estación de radio. Y bien se sabe que la angustia tiene su propio color…un color que huele a miedo…Nos interesa, carajo, únicamente el hombre de la mente diabólica que siendo quiteño, por desgracia, a Quito ha traicionado, poniéndolo patas arriba… ¿Por qué nos atacan Dios mío?…No deja de lamentarse el actor que acababa de ser “premier” de la República”.

El narrador de la novela trasmite el pánico porque recuerda que “Estos hechos, aunque infrecuentes, acontecen el rato menos pensado. Sin ir muy lejos que se diga, aquí mismo, el espantoso arrastre de los Alfaro. Como hoy, en ese triste caso, poco se hizo para evitarlo. Lo cierto es que ese 28 de enero de 1912, con gritos de Viva la Patria, desde el panóptico garciano, desde la parte alta de San Roque hasta el Ejido, que era como atravesar todo lo largo de Quito, por su calles empedradas, fueron dando botes las cabezas de los generales”.

Escribir esta novela en el exilio fue, quizá, para Páez una especie de exorcismo para redimir unas culpas de algo que fue simplemente una farsa teatral, tan genial por su cercanía a la cotidianidad de esta ciudad y de este país pequeño.

Curado el espanto de ese día de mi infancia y, mirado desde el presente, pienso en Leonardo Páez. Al leer su novela, no como ese fantasma maligno que creó, a través de una emisión radial, unos pánicos que duraron muchos años en la memoria de los habitantes de esta ciudad , sino como ese personaje que en su novela hablaba de sí mismo en el recuerdo de su angustia por escapar de las llamas: “Por ese túnel tendrá que pasar el hombre de la Cotopaxi: el plazuela empedernido y rayuelero, el activista feroz de las guerras a piedra entre los barrios de La Chilena y San Roque; el sobrestante, soldado eventual en la “guerra” contra Don Jacinto en Imbabura, cabo furriel, amanuense de comisaría, guitarrista, cómico, cantante, periodista, medio poeta y autor de teatro. ¡Las cosas que se hacen para comer, Dios Santo!…Desde ahorita mi sobrino, dice la tía Teresa, dormirá tranquilo, sin esa pesadilla del ojo redondo, abierto y fijo de los chapas y pesquisas. Que esto le sirva por lo menos de experiencia… ¿Qué ha sacado él de semejantes locuras disparatadas del tal arte? Cuándo, me muero Jesús, debería más bien sentar cabeza y dedicarse a lo que llaman cosas prácticas y no andar sembrado vientos, para tener que cosechar…”.

Hace unos años conocí a ese gran jurista que fue el Doctor Juan Isaac Lovato, hubiera querido preguntarle si realmente dijo estas cosas en la defensa que Leonardo Páez escribe en su novela: “El Dr. Lovato, abogado sagaz conocedor de la ley hasta los últimos vericuetos, dirá en su defensa, Siendo mi defendido, como en efecto lo es, un compositor de música popular y sus canciones suenan y requetesuenan en discos y todo lo demás y de memoria las conocemos, señor juez, con el debido respeto, puedo asegurar que el hombre no tiene la traza de reo ni mucho menos…El conoce a su pueblo, de eso ni que se hable, porque a su pueblo ha cantado desde guagua…¿Cómo comienza esa canción de la llamada “Misa de doce”? O, mejor todavía, “La tuna quiteña”…con eso del santo del Quintana…Un hombre así, incapaz de matar ni a una pulga, menos mezclarse en algo intencional…. Que tanto ha mencionado aquí el ilustre señor fiscal de la causa…”.

Hay que leer esta pequeña novela-crónica-testimonio de Leonardo Páez, en estas épocas, en que parece que inauguramos el mundo cada mañana. Al final, a veces sin querer, “Sembramos vientos” y cosechamos tempestades como decía la tía Teresa y también porque, como alguien escribió, “el futuro habita la memoria”.

José Laso

0 comentarios