Alvaro Alemán

En la mitología y religión romana, Marte era el dios de la guerra, el protector de soldados y agricultores, segundo en importancia a Júpiter y el más importante de los dioses militares. Su festival se celebraba en Marzo, el mes nombrado en su honor, al igual que el día martes. La influencia de la cultura griega lo identifica con Ares pero la condición y el carácter de Marte difieren fundamentalmente de su contraparte griega que con frecuencia emite un trato despectivo y hasta de rechazo a la deidad. En Roma su altar se erige en el llamado Campo de Marte, que toma su nombre de la deidad y del que se dice fue dedicado por Numa, el semilegendario segundo rey de Roma, conocido por su amor a la paz. Aunque se concibe a Marte como una fuerza destructiva y desestabilizadora, Marte, paradójicamente, representaba, en Roma, el poder militar como modo de asegurar la paz .

Aunque Ares fue el hijo de Zeus y de Hera en la tradición griega. Marte fue hijo de Juno sin ayuda masculina. Júpiter había usurpado la función materna al dar a luz a Minerva directamente de su cabeza, o de su mente. Para restaurar el equilibrio, Juno buscó la ayuda de la diosa Flora, que mediante una yerba mágica localizó una flor cuyo contacto producía la fertilidad. Recogió entonces la flor por medio de un ritual, tocó el vientre de Juno y así la impregnó.

Digo todo esto a propósito de Los que siembran el viento de Leonardo Páez, con un ojo puesto en el titular de una revista argentina, publicada en Septiembre de 1949, 8 meses luego de la quema del edificio de El Comercio (la quema de tres medios en uno, El Comercio, Ultimas Noticias y Radio Quito), con el título de “Aquí está”, que incluye una entrevista al locutor radial Luis Beltrán Gómez, de esa fatídica noche y que lleva el titular “No conviene jugar con los marcianos”.

Esa amonestación empata perfectamente con el título de la novela de Páez, a su vez una alusión bíblica a Oseas 8:7, “Los que siembran el viento cosechan tempestades”. Tanto el titular que registra la escabrosa naturaleza de la experiencia de Beltrán, cuanto el título de la obra del autor de “la tuna quiteña” acuden al ámbito de la condena. De hecho, la novela puede leerse, como una vez dijo Augustín Cueva respecto a Cumandá de Juan León Mera ,como un “mea culpa” , esta vez no de la conciencia feudal, sino como la expiación simbólica requerida por parte del hombre que una vez se situó en el epicentro de una moderna y pujante cultura urbana y popular y que, décadas más tarde al episodio del 12 de febrero de 1949, encontró la oportunidad para redimirse.

Esto toma forma en cuanto el autor/protagonista experimenta, en el transcurso de la novela, varias muertes distintas. La primera tiene lugar cuando, como reportero y actor del radioteatro, enviado especial al cráter en Cotocollao donde han aterrizado los invasores, Leonardo Páez relata lo siguiente: “El torrente de luz viene a mi yo lo espero…¿Qué me ocurre?…estoy reduciéndome? Voy a desaparecer?…no, no, no. . .qué ha sido de mi? Aaaahhh.” La novela sigue: “Ahora el locutor—Atención, atención control remoto en Cotocollao…queremos un comprendido…alguien nos escucha?—Qué ha sucedido, dios mio?…oyeron uds, amigos del aire? Fue un grito de agonía!… Un espantoso grito…El más destacado cronista de sucesos ha sido desintegrado!… Leonardo Páez ha muerto”.

Esta es su primera muerte, llamémosla simbólica, la segunda tiene lugar en la propia radio Quito, durante la escaramuza que enfrenta una turba enardecida con un edificio cerrado y que pronto establece una línea de comunicación con los artistas: “Han declarado: sus vidas serán respetadas, nos interesa únicamente el que sabemos. Nos interesa, carajo, el hombre de la mente diabólica que siendo quiteño, por desgracia, a Quito ha traicionado, poniéndolo patas arriba”.

El objeto de la ira de la multitud es Páez a quien un linotipista heroico le dirige estas palabra “A los tipos de abajo, por montones, que te aguardan para matarte, y que no me explico por qué no suben, acabo de tirarles un buen cuento, y cáete muerto, me dejaron subir, definitivamente no podés arriesgarte, los otros , pero vos viejo, no, vos sois el director de esta cosa, vos sois periodista, y lo peor, vos sois el hombre popular, y siendo así, te has vuelto la piedra de toque y en consecuencia cholo, tenis que joderte”.

Páez atraviesa peripecias increíbles que lo llevan a refugiarse en el norte del país, para hacerlo, adopta la identidad de un chagra, de un hacendado (dando así muerte a su identidad urbana), y cuando finalmente logra exonerarse legalmente de la tragedia de Radio Quito, enfrenta una muerte adicional:

“Al voltear la esquina, al rato menos pensado, como aldabonazo en puerta de iglesia, “Ah, bandido, por fin estáis pagando tus fechorías” aura , andá, andá, a seguir publicando noticias falsas, como hacías en El Comercio, sinvergüenza”.

Esta es la muerte social, el ostracismo, la deshumanización de Leonardo Páez en tanto actor cívico. Es esta la muerte más dolorosa, la que lo lleva al autoexilio y a su desaparición, luego de haber sido protagonista, de una incipiente industria cultural que nunca logrará despegar de estos orígenes vergonzantes.

Los que siembran el viento es así, como todo texto literario, a la vez la tumba y el lugar de resurrección del autor; en el caso de Páez, es el sitio que rememora sus múltiples muertes: la simbólica, a manos de extraterrestres que mediante un rayo de calor, anticipan la piromanía que lo va a amenazar físicamente en un edificio; la social, que deja caer sobre él el peso del desengaño y la memoria del peor de los pecados: la desnudez psíquica o tal vez la candidez pública de la ciudadanía.

Pero más allá de aquello, la novela nos concierne no como advertencia o como episodio edificante sino precisamente como todo lo contrario de aquello, como muestra de la audacia artística de vanguardia, como prueba máxima de la capacidad del arte para provocar asombro. Páez tuvo un éxito inusitado, su condena es justamente aquello que ocurre en el momento de apoteosis. Como dice uno de los testigos presenciales en la novela, luego de que se han apagado las cenizas:

“Qué manera de morir, carajo, en Cotocollao… yo no hacía sino llorar…Caí como un animal, me creí de cabo a rabo, faltó muy poco, asicito, para que abortara mi mujer, bueno, la otra, y hasta ahora anda medio mala…”

Digámoslo con mayor claridad: la radio-teatralización de La guerra de los mundos de H G Wells constituye el mayor logro artístico de la historia de la República, con creces. Y es ese triunfo el que tanto Páez como los historiadores del suceso construyen como fracaso. Porque las dimensiones de ese éxito espantan. Páez anticipa una literatura para el siglo XXI, una literatura construida de manera colectiva, multimediática, adaptativa, que se sirve de todos los recursos tecnológicos existentes, que, sobre todas las cosas, parte de una comprensión íntima de las audiencias a las que se dirige, resultado de un proceso de diálogo con las mismas. Una literatura dispuesta a tocar el alma del pueblo, de modos múltiples, y a sufrir en carne propia las repercusiones de ese acto, una literatura que dialoga con lo sagrado.

La historiografía sin embargo, junto con la jurisprudencia y la administración pública, aprendieron cosas muy distintas de la transmisión: la inesperada y sorpresiva reacción de las audiencias, junto con el vandalismo, sirvieron para censurar futuras transmisiones, para clausurar la inventiva radial, para condenar la creatividad comunicacional y la diversidad expresiva, para aupar la homogeneidad cultural predecible en lugar del hallazgo inesperado.

Luego de la transmisión, en un hecho poco conocido, el gobierno tomó la decisión de cerrar la estación de radio por dos años. El comunicado decía lo siguiente: “Con el fin de evitar que, en lo sucesivo, se produzcan imprudentes radioemisiones que pudieran ser origen de fatales acontecimientos, se nos ha dado a conocer que el Sr. Ministro de Defensa encargado del despacho de gobierno propondrá, en la sesión del consejo de gabinete, que se celebrará hoy, que se dicten reglamentaciones adecuadas a fin de poder revisar oportunamente los programas radiales que se presenten, mediante la creación del cargo de inspector artístico y cultural de radiodifusión, quien tendrá la obligación de leer previamente los libretos de obras teatrales que vayan a ser radiados”.

Esta temprana anticipación de una SUPERCOM registra el legado de temor, aunado a un espíritu de censura que intentó en el pasado y que intenta en el presente, a nombre de un paternalismo que se imagina benevolente, condenar la provocación expresiva. Amplificar el miedo ante lo diferente, rehuir de todo aquello que tenga potencial para crear perturbaciones.

Pero es precisamente en esa zona de inestabilidad oculta, que es como Franz Fanon una vez llamó al pueblo, donde radica la posibilidad de entendimiento. Es precisamente esto lo que Gerald Graff, desde la pedagogía progresista llama, “enseñar el conflicto”, un aprendizaje a través de confrontar ideas, de defender ideales, de entablar disputas, de armar debates, de cebar pasiones, un aprendizaje encendido, personal, político, marcial o marciano. Lo contrario es una sala de clases, o una esfera pública, o un escenario mediático, diseñado para evitar el conflicto, para mostrar armonía, para celebrar el triunfo de la calma y la ausencia de todo rastro de diferencia, incluyendo las diferencias de opinión.

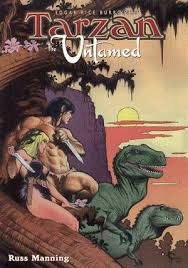

Empecé invocando la figura de Marte, al igual que H.G Wells, como lo harían en ese mismo sentido, años más tarde, Edgar Rice Burroughs, Orson Welles, Ray Bradbury y nuestro propio Leonardo Páez. Para todos ellos, la invocación a Marte fue también una invocación a la guerra, porque es en el conflicto; es decir, en la guerra de los mundos, donde se vislumbra, sin garantías, la verdad. El mundo del autor que lucha con el de las audiencias, y provoca catástrofes, o visiones trascendentales. Seguramente Leonardo Páez ya pensaba aquello al mostrarnos la más aterradora realidad posible: que los marcianos no eran entes malévolos e invasores sino algo mucho más siniestro. En sus propias palabras: “inesperadamente, qué horror, con repentino y grosero tajo diagonal, habráse visto, el locutor corta la actuación, bárbaro, la detiene y con gesto de palabra espantada, tararac, zampa la noticia: Nos invaden los marcianos, nos invaden… los marcianos, los marcianos, cianos, cianos, nos, nos, nos”.

La presente edición del Fakir invoca a Leonardo Páez y su tercera, o cuarta resurrección, en el nombre de la diferencia (incluida la alienígena), de la provocación, de la colaboración participativa, del asombro, de la tempestad.

0 comentarios